TOCを実践し、ボトルネックを解消することで企業はどれだけの効果を見込めるのか。どれだけの利益を見込めるのか。さらに、タイトルにある「月曜日が楽しみな会社」とは…。日本の小売業のDXに精通するデジタルシフトウェーブ 代表取締役社長の鈴木康弘氏(元セブン&アイ・ホールディングス CIO)と、全体最適のマネジメント理論TOC(Theory Of Constraints)を駆使し、グローバルにDXの最前線で活躍するゴールドラット・ジャパンCEOの岸良裕司氏が、TOC実践と儲けを生む関係、さらに「月曜日が楽しみな会社」の本質を議論します。【小売業の可能性を解き放て! X人材を育成するTOC入門 Vol.12】

各部署のみんなが一生懸命働くのは全体最適ではない!

■前回の記事はこちら

月曜日が楽しみな会社にしよう!:みんなが助け合う職場が儲かる理由とは?(前編)

今回は、タイトルにある「みんなが助け合う職場が儲かる理由」を掘り下げます。

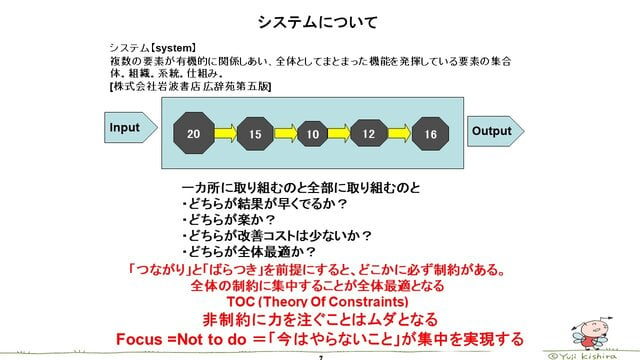

TOCを提唱したゴールドラット博士は、全体最適化による望ましい企業の姿を「システム」という言葉で代用しています。「システム」にはこんな意味があります。

システム【system】

複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。

しかし部署を見ると、部署ごとに能力にばらつきがありますよね。特定の部署がボトルネックになることも考えられますよね。そんな中、最大のアウトプットを得るためにはどうすべきか。各部署がそれぞれの仕事に一生懸命取り組むべきでしょうか。それとも、ボトルネックに陥っている部署の仕事を集中して解消すべきでしょうか。

そう。答えはボトルネックの解消です。つまりボトルネック1カ所に集中して取り組む方がはるかに成果は早く出るんです。すべての部署が自分の仕事に一生懸命取り組むのは全体最適ではありません。「各部署のみんなが一生懸命働くことこそ全体最適である」と思われがちですが、これは大きな間違いです。

鈴木:ボトルネックを解消しない限り、他部署がいくら頑張っても仕事は溜まるばかりでアウトプットは増えません。他部署が頑張るほど、ボトルネックの部署で仕事が滞留し、状況はさらに悪化しかねません。

岸良:そうなんです。ボトルネックとなる制約をみんなで助け合って解消しなければなりません。全部やるよりも、ボトルネックに集中して解消する方が楽だし、結果も早く現れますよね。改善にかかるコストも、ボトルネックに陥っている部署のみで済ませられるのも利点です。インプットからアウトプットまでの過程で滞留させないこと。そのために全員で助け合える体制づくりに目を向けるべきです。

当社には、企業のロジスティクス部門から支援してほしいという依頼がよくあります。そんなとき、私はこう言います。「あなたたちは被害者です。社内ではきっと加害者のように扱われているかもしれませんが、それぞれの部署が部分最適で仕事をしているために、ロジスティクス部門に在庫が溜まってしまうのです。調達、生産、営業などそれぞれ部分最適で一生懸命仕事しているんでしょ。その状況を直さない限り、改善しませんよ」って。

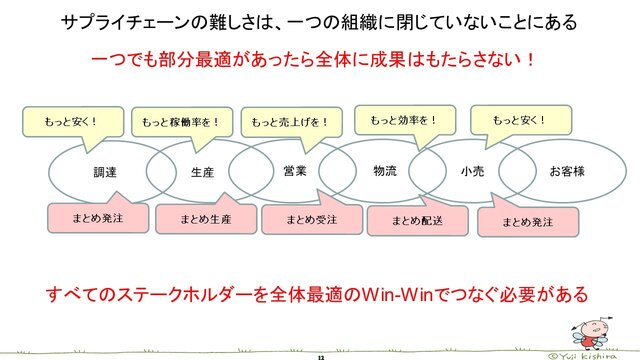

鈴木:部分最適の典型ですね。多くの企業がそもそも部分最適に陥っているのかすら分かっていないように感じます。全体最適の必要性も当然分からず、何をどう改善すべきかも描けない。さらに、ディスカウントで在庫をどう売り切るかしか考えが及んでいないように思います。サプライチェーン全体を俯瞰する視点が欠如しているのが大きな問題ですね。

ボトルネック解消で利益は何倍もアップ⁉

インプットからアウトプットまでの流れをお金に置き換えることもできます。投資家から資金が投入されるのをインプットとします。その資金を使って在庫を買えば、棚卸資産になるわけです。在庫を売れば売上が上がるし、利益も出ます。それが最終的には株主に還元されます。つまり、アウトプットですね。このようにお金の流れに置き換えると、お金が滞留しないことが大事であることが分かるかと思います。お金の滞留が大きければ株主に追及され、改善を求められるに違いありません。大切なのは、お金の流れを滞留させないために企業はに何をすべきか、ということ。きちんと議論し、対策を講じなければいけません。しかし、多くの企業がこのお金の滞留問題から目を背けています。滞留すればお金を無駄にするどころか、商品価値も企業価値も下げかねない。こうした意識を強く持つべきですね。

鈴木:お金の流れを正しく把握するのは、経営者にとって然るべきです。しかし資金を使って商品や資材を購入、在庫と化せば、そこから先の流れをきちんと把握できない。そんな経営者が多いと感じます。損益計算書や貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書を駆使し、調達や生産、営業、販売などのサプライチェーンに応じたお金の流れを把握できるようにすべきですね。

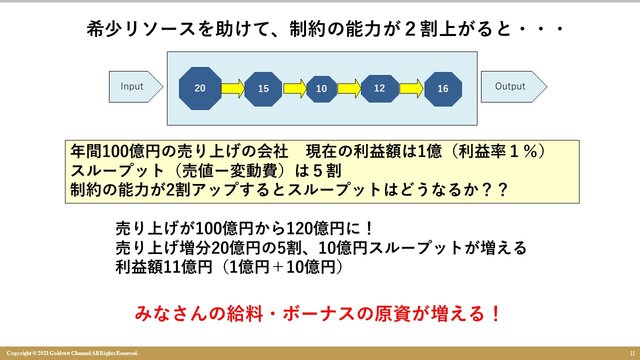

岸良:では実際に、ボトルネックに集中して改善すると、どれだけの効果を見込めるのか。事例で分かりやすく示してみましょう。

このときスループットはどうなるでしょうか。売上が20億円増えたので、利益率は1%だから利益は2000万円。実はこれは間違いです。正しくは、売上が増えた分は20億円ですよね。スループットはその5割。つまり10億円の真水のお金が増えることになるんです。つまり、利益は当初の1億円+10億円=11億円と大幅な増加を見込めるのです。これを原資に、従業員の給料やボーナスも大幅に上げることができます。

ボトルネックを解消し、その部署の効率がどれくらい引き上がるのかを試算できれば、自社の最終的な利益まで読めるようになるんです。例えば、ロジスティクス部が抱える過剰在庫をどれくらい解消できるか、欠品をどれくらい解消できるかを試算すれば、これだけの儲けを生み出せると言い切れるわけです。デジタルを駆使すれば、さまざまな状況に応じたシミュレーションも容易です。在庫を半減するとどうなるのか、その結果、売上をどれだけ増やせるのかなども事前に把握できます。まさに儲けるDXを実現できるのです。

鈴木:具体的な利益の増加を見込めれば、それだけ従業員のボトルネック解消に向けた体制づくりにも力が入るはず。モチベーションだって上がるでしょう。自分の所属する部署のKPIばかりを追わず、全体最適に向けて何が必要な取り組みなのか。どうすれば利益を生み出す体制になるのかを自ずと考える人だって増えるはず。そんな利益を生み出す体質に変われるのが望ましいですね。

岸良:おっしゃる通りです。調達部門は安く仕入れようとまとめて発注、生産部門はもっと稼働率を高めようとまとめて生産といった具合に、部署ごとの目標に向かって取り組むだけでは利益を見込めません。サプライチェーンを構成するすべての仕事の流れの中で、そこに携わる企業や組織の中に1つでも部分最適があれば全体の成果は絶対上がりません。サプライチェーンに携わるすべての企業や組織が「Win-Win」であること。この仕組みこそが理想形であり、全体最適と呼ぶ姿なのです。

岸良:そうなんです。自部署の目標に向かって働いている従業員は決して悪くありません。こうした現状に対し、ゴールドラット博士はこんな名言を残しています。

どのような尺度で私を評価するか教えてくれれば、

どのように私が行動するのか教えてあげましょう。

もし不合理な尺度で私を評価するなら、

私が不合理な行動をとったとしても、文句を言わないでください。

岸良:つまり、会社が定める「評価」と「尺度」にこそ問題があるのです。これらが部分最適に根付くものであれば、評価や尺度を全体最適前提のものに変えるところから始めなければ意味はないのです。従業員だって変われないのです。

月曜日が楽しみな会社にしよう!

小売業を見ると、多くの企業が過剰在庫に頭を悩ませています。もし過剰在庫問題をクリアすれば、これまでの管理に要した無駄な時間を接客に充てられるようになるでしょう。欠品を解消すれば、来店者の満足度だって高められます。会社も顧客も喜べる状況へとシフトするわけです。

鈴木:全体最適が描くゴールは、そこに関わる従業員はもちろん、店舗を利用する顧客も含めた笑顔。素敵な未来ですね。

岸良:ゴールドラット博士が生前、最後の講演に登壇したとき、こんな締めくくりの言葉を残しています。

働きに来るのが楽しい。そんな会社を作ろう。そんな会社に変えよう。私が言いたいのはそういうことなんです。

儲かっている会社、それはいいことです。でも「月曜日か…」でなく、みんなが「月曜日だ!」という会社に。

いかがですか?

ツールも知識も揃っている。それらを組み合わせるだけです。妨げるものは何もありません。

常識から始めましょう。会社を設立したのは、次の四半期や来年だけのためではないはずです。

みんなが本当に誇りに思える、そんな会社を作ろうと思ったはずです。

会社に心から誇りを持つ、従業員に心から誇りを持つ。モチベーションや協力が重要なのは、そのためだからです。

長期にわたる繁栄には絶対欠かせない条件です。

実現する道は目の前にあるのです。「常識」を大事にするのです。

TOCの知識がどんなものでも、また、どんなに調べても、多くの本を読んでも、結論はいつも同じです。「それは常識」だと。

周囲の人に聞いて下さい。ネットで検索してみて下さい。試した人は誰もがみな成果を出している。

私は望んでいます。

鈴木:今回の連載では小売業にフォーカスし、サプライチェーンを全体最適する必要性を訴え続けてきました。最後に岸良さんから見た小売業の魅力はどんなところにあるのか。そしてTOCとの相性について教えてください。

岸良:日本の小売業界は、年間の販売額が135兆円となる巨大産業です。ゴールドラット博士も、小売業が全体最適に取り組むことが世界を良くするとまで言っています。それだけ小売業を背負う企業の責任は重いのです。

小売業は顧客との接点を持っています。何が売れているのかといったリアルの変化を捉えられるのも小売業の強みです。つまり、もっとも重要な現実の変化を踏まえたサプライチェーン改革を実現できるわけです。もしメーカー主導でサプライチェーンを全体最適にシフトしようとしても、小売が主導するようには行きません。

さらに小売事業者は、多くの納入業者との接点があります。卸売事業者やメーカー、物流業者などのステークホルダーを含めれば、その影響は135兆円に収まらないインパクトがあります。小売業主導で取り組む全体最適は、多くの取引先、引いては日本全体を良くすることにつながるのです。小売事業者はそれだけの責任を認識し、ぜひとも全体最適に向かって突き進んでほしいですね。

鈴木:TOCの理論に基づき、ボトルネック解消に向けてみんなが手助けできる体制を目指すべきです。決して難しいことではありません。ぜひチャレンジしてほしいと思います。

岸良:チャレンジして全体最適化すれば、先ほど試算したように、お金だって今以上に儲けることができるわけです。そんな世界が訪れてほしい。そして、従業員から「月曜日が楽しみ」という言葉が聞こえてくる会社が増えてほしい。そう願っています。

鈴木康弘氏 デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長、一般社団法人日本オムニチャネル協会 会長

DXマガジン編集部編集後記

ゴールドラット博士が講演で述べた、“働きに来るのが楽しい。そんな会社を作ろう”という言葉。全体最適によってどう変わるのかを端的に示していますね。イメージもしやすいですね。「こんな効果がある」「あんな効果がある」と、いくつものメリットを並べるよりも分かりやすく印象的なゴールでした。

皆さんも全体最適に向けて、ぜひ一歩を踏み出してください。「月曜日が楽しみな会社」をぜひ目指してください!最後まで本連載をお楽しみいただき、ありがとうございました!