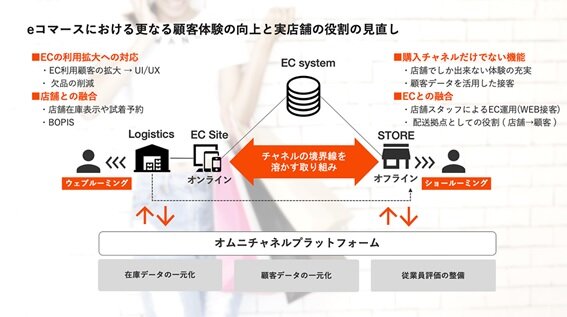

第1回では、新型コロナウイルス感染症の影響が顧客の行動をどう変化させたのか。調査結果をもとに考察しました。第2回の今回は、eコマースの事業化を進めるに当たって注意すべき点、特にリアル店舗とeコマース事業を融合するオムニチャネルの必要性を考えます。(※本稿は、電通アイソバーがコマース担当者や小売流通業向けに実施したさまざまなウェビナーのエッセンスを再編集したものです)

eコマースを強化するならオムニチャネル化を目指せ

新型コロナウイルス感染症のまん延により、リアル店舗主体の事業構造を見直し、eコマース事業への参入・強化を図る店舗運営事業者が目立ちつつあります。在宅勤務や外出自粛などといったライフスタイルが常態化する中、eコマース事業にリソースを集中投与するといった経営戦略は一定の合理策と言えるでしょう。

しかし、「eコマースで売上が上がるのか?」と懐疑的な見方があるのも事実。たしかにeコマース事業に集中すれば、リアル店舗の売上減を賄えるとは必ずしも限りません。そこでeコマース事業に完全に舵を切るのではなく、リアルとネット店舗を相互連携する「オムニチャネル」を考えるべきです。

東海大学総合社会科学研究は2018年に発表したリポートでは、オムニチャネルの必要性を次のように指摘しています。

「eコマースも含めて顧客とのタッチポイントを増やす『オムニチャネル化』の進んでいる企業では、eコマース事業の売上高の伸び率は大きく、当然EC化率も高い。一方、オムニチャネル化していないビジネスは苦戦する、という傾向もある。オムニチャネル化は変化する顧客ニーズを取り込むにおいてマスト(must)だと言えるだろう。

オムニチャネル化への注力と施策の展開は、実店舗をひいきにしていた顧客にeコマースも利用するよう促すこともできるだろう。また、複数チャネル利用顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)は高いと言えるので、結果的に総顧客単価が上がることが期待できる」 顧客とのタッチポイントを増やす手段として、多様化する顧客ニーズに追随するため、リアル店舗を利用してきた顧客満足度を高めるためにはオムニチャネル化が大事であると言っています。

オムニチャネル化への注力と施策の展開は、実店舗をひいきにしていた顧客にeコマースも利用するよう促すこともできるだろう。また、複数チャネル利用顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)は高いと言えるので、結果的に総顧客単価が上がることが期待できる」 顧客とのタッチポイントを増やす手段として、多様化する顧客ニーズに追随するため、リアル店舗を利用してきた顧客満足度を高めるためにはオムニチャネル化が大事であると言っています。

リアル店舗の工夫・改善にも着手せよ

では、自社のオムニチャネル戦略をどう進めるべきか。このとき考慮すべきは、コロナ禍における顧客心理です。今後は「withコロナ」が常態化するでしょう。このとき多くの消費者は「接触を避けたい」「ソーシャルディスタンスを保ちたい」といった意識が働き続きます。eコマース事業を整備してこれらのニーズに応えるのはもちろんですが、リアル店舗でもニーズに応えられるよう準備することが大切です。

例えば、店舗のレイアウトを工夫して接触しにくい空間づくりを心掛けるのも手です。商品選びや代金の支払いを店舗で行わずに済むように、ECサイトで購入した商品をリアル店舗で受け取れるようにする店舗方式「BOPIS(Buy Online Pick-up In Store)」を導入するのも有効です。このように、まずは顧客基点で改善策やアイディアを創出し、eコマースかリアル店舗かを問わず、顧客接点を見直します。顧客満足度を高める好機ととらえ、積極的な施策改善に努めるべきでしょう。

海外のオムニチャネルの先行事例を参考にすべきです。中には日本では聞きなれないテクノロジやシステムを積極的に導入する事例が散見されます。こうした事例をヒントに施策を着想するのも手です。近い将来、日本でも類似するテクノロジやシステムが使われ出すことを想定し、海外の最新動向にも目を向けておくとよいでしょう。顧客が満足する買い物体験を提供できるようにするには、デジタルの活用がもはや不可欠です。店舗事業者は最新のテクノロジの使い方やメリットを理解し、運営するリアル店舗やECサイトでどう使えるのかを想像しておくことも大切です。

リアル・ネットを連携してサービス品質の差異をなくせ

では、顧客が満足する「CX(顧客体験)」を提供できるコマース環境をどう構築すればよいのでしょうか。このとき一番大切なのが、「顧客にとってリアル店舗だろうがeコマースだろうが、『欲しいと思うモノを買う』という行為に違いはない」という原点を忘れてはならないということです。

eコマースとリアル店舗を併用する顧客の場合、「外出したついでにリアル店舗に立ち寄って商品を購入する」「週末に届くようネットで事前注文していく」など、状況に応じて店舗を使い分けるケースが一般的です。このときもし、「リアル店舗では在庫があるのにECサイトには在庫がない」という状況が生じたら顧客はどう思うでしょうか。顧客は、リアル店舗だろうがeコマースだろうが同じ店舗なのだから、チャネルに関係なく商品を取り揃えているに違いないと考えるはず。こうした顧客のニーズを満たせない状況は「原点」を見失っているかもしれません。

最良のCXを提供するための基本は、リアル店舗とeコマースのサービスに差異を生じさせないこと。商品を購入できるチャネルをただ増やせばいいわけではありません。どのチャネルからでも商品を購入できる、ポイント還元などの同じサービスを受けられる、事前登録した個人情報をもとにキャンペーンなどの施策を受けられるといった顧客体験を提供できるようにすることを考えるべきです。

そのためには例えば、リアル店舗やECサイトのチャネルを一元化した在庫管理を実施するとともに、リアル店舗の在庫不足を可視化して迅速過不足を調整する体制を確立すべきかもしれません。顧客データ管理も一元化し、過去の購買履歴やチャネルの利用状況などを必要なタイミングで確認できる環境も構築すべきでしょう。さらには、顧客に応じたキャンペーン施策の実施状況や顧客のキャンペーン利用状況なども可視化すべきです。チャネルによって異なるサービス品質をどう均一化するかを念頭に、仕組みや体制を構築することが、最良のCXを提供するためには求められるのです。

----------------------------------

第2回目の内容はここまで。eコマース事業を本格化する際に考えるオムニチャネルの重要性と、オムニチャネルを想定したCXの考え方を紹介しました。最終回となる第3回目は、CXをさらに深く考え、顧客の心の動かし方、障壁を取り払うための具体的な課題を整理します。

第2回目の内容はここまで。eコマース事業を本格化する際に考えるオムニチャネルの重要性と、オムニチャネルを想定したCXの考え方を紹介しました。最終回となる第3回目は、CXをさらに深く考え、顧客の心の動かし方、障壁を取り払うための具体的な課題を整理します。

筆者

電通アイソバー株式会社(Dentsu Isobar Inc.)

世界45カ国と85以上の拠点でボーダレスにサービスを提供するIsobarネットワークの一員であるグローバルデジタルエージェンシー。最先端のデジタルマーケティングの知見を有し、「We are the CX Design Firm. 」をビジョンに掲げ、アイディアとテクノロジーにより、企業の持つ課題解決にむけた新たな体験価値を生み出すことを推進する。