DXを推進した先にはどんな未来が待っているのか。私たちの暮らしや働き方はどう変わるのか。ここではDXがもたらす変化の1つ「ハイブリッド・ワーキング」の可能性と必要性について考察します。なお、本連載はプレジデント社「成功=ヒト×DX」の内容をもとに編集しております。

日本は今後、「持続可能な社会の実現」と「超高齢化社会の到来」という2大局面を迎えることになります。DXはこれらと密接に関係しながら進化することが予想されます。

本連載では前回、DXが進むことで起こり得る4つの変化を指摘しました。

参考:DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ 今回はその変化の1つである「ハイブリッド・ワーキングの開始」について考察します。

参考:DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ 今回はその変化の1つである「ハイブリッド・ワーキングの開始」について考察します。

半年ぶりに会って得た一体感

「ハイブリッド・ワーキング」とは、自宅やコワーキングスペースなどで働くリモートワークと、出社して働くオフィスワークを掛け合わせた新しい働き方です。具体的にどんな状況なのか。筆者が代表を務める社内の会話を参考に説明します。

新型コロナウイルス感染症の影響で完全リモートワークに踏み切った半年後、当社は段階的なオフィスワーク再開に乗り出しました。全社員が久しぶりに集まり、対面による会議を実施しました。

これまではオンラインでコミュニケーションを取っていたので、話すことに違和感はありません。しかし、対面で社員の表情や空気に触れることで、筆者は少し高揚した気持ちで話をしていました。

社員も熱心に耳を傾け、何かを肌で感じ取っていたようです。会議を終えるころには以前とは比べものにならないほど、一体感が生まれていたように思います。

なぜ、対面では「以前と違う感覚」が生まれたのでしょうか。

それは、久しぶりに対面で接したことで、リモートでは感じ得なかった空気に触れたのが大きいと考えます。半年間のリモートワークによってリアルの活動が枯渇し、感覚が研ぎ澄まされたのではと推察します。実際にクライアントとリアルに接したことで、この推察は確信に変わりました。

デジタルとアナログの融合が感覚を研ぎ澄ます

単調な毎日を送っていると、人は「つまらない」と感じます。刺激が欲しいと考えます。一方で変化の激しい毎日を送っていると、人は「休みたい」と考えます。安定を求めるようになります。単調な日と忙しい日を繰り返していると、個人差はあるものの、多くの人は「充実している」と感じます。

デジタルとアナログの関係も、こうした人の感情の変化と同じと言えます。

デジタルを活用するからこそアナログの良さに気付きます。アナログな生活をしているからこそデジタルの良さに気付きます。これらを融合すれば新しいポテンシャルが引き出され、無限とも言える選択肢を用意できるようになるのです。デジタルとアナログの融合は、仕事でもプライベートでも人生の多様性を増す契機になるのです。

つまり、デジタルとアナログをうまく使い分けることで、自身の可能性をいかようにも広げられるようになります。

リアルとネットを融合した働き方へ

リモートワークを経験したことで、リアルの交流が貴重であることに気付かされました。オンラインで会うより、実際に人と会って話した方がお互いの理解を深められるのです。特に新規のクライアントに会うときや、難易度の高い交渉をするときは、実際に会った方がスムーズに進むと実感します。

デジタルの活用が進み、デジタルシフトがどれだけ加速しても、リアルの交流は決してなくなりません。

ある音楽プロダクションの経営者は、「これからのライブはネット配信が主流になる。しかし同時に、ソーシャルディスタンスを確保した上でのリアルライブは、たとえ価格が10倍になっても集まる」と話していました。

ネットでのやり取りが盛り上がれば盛り上がるほど、リアルの価値は高まります。リアルがより求められるようになるのです。リモートワークだけ、あるいはオフィスワークだけといった偏った働き方では可能性は広がりません。双方を適度に活用することで、もう一方の価値に改めて気付くのです。デジタルとリアルの良さを再認識し、融合させることで「ハイブリッド・ワーキング」は一気に進むことになるでしょう。

ハイブリッド・ワーキングが新しい価値を生み出す

デジタル化が加速すると、AIやロボットが人を支配する時代になる。そんな世界を想像する人がいますが、筆者はそんな味気のない未来にはならないと思います。デジタル化の加速と同時にリアルの良さが見直されます。デジタルとアナログは適正なバランスを保ちながら新しい価値を生み出すと考えているからです。

では、ハイブリッド・ワーキングはどう実現すればよいのでしょうか。

まずは、これまで当たり前だった「リアルな交流」を見直すことから始めるべきです。人に会わないとできないことを明確にします。その上で優先度の低いものから「ネットの交流」に切り替えていきます。リアルかネットかの線引きは画一的な基準ではなく、相手や状況によって変えるのが望ましいでしょう。

例えば飲食店が、飲食物の提供形態を増やしたとします。これまでの店舗での提供に加え、テイクアウト、デリバリーを展開したとします。顧客にとっては3つの中から好きな提供形態を選べ、選択肢が広がります。結果として顧客の満足度も上がります。新規顧客の獲得も見込めるでしょう。これは外食業以外でも同様です。

私たちは今後、仕事でもプライベートでもリアルとネットの融合を求められることになります。どちらに偏ったり、適正に融合したりしないと成長は見込めません。柔軟に対応することで成長のチャンスを広げることになります。

積極的にデジタルの活用を意識し、「ハイブリッド・ワーキング」を実践してみてはいかがでしょうか。

筆者プロフィール

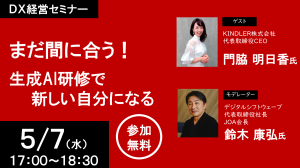

鈴木 康弘

株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長

1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。14年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。 16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。 デジタルシフトを目指す企業の支援を実施している。SBIホールディングス社外役員、日本オムニチャネル協会 会長、学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授を兼任。

前回までの記事はこちら

#1 他人任せの意識がDXを停滞させる

#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける

#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く

#4 「経営者の決意」が変革の第一歩

#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?

#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない

#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント

#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意

#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を

#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは

#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方

#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ

#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け

#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ

#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則

#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ

#17 変革を社内に根付かせるなら、抵抗勢力と真正面から向き合え

#18 DXの成功にもっとも必要なのは「人」、社員の自立とマルチスキルを支援してデジタル変革者を育成せよ

#19 DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ

#1 他人任せの意識がDXを停滞させる

#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける

#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く

#4 「経営者の決意」が変革の第一歩

#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?

#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない

#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント

#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意

#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を

#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは

#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方

#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ

#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け

#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ

#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則

#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ

#17 変革を社内に根付かせるなら、抵抗勢力と真正面から向き合え

#18 DXの成功にもっとも必要なのは「人」、社員の自立とマルチスキルを支援してデジタル変革者を育成せよ

#19 DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ

.png)